🟧 ゴキブリが出ない家には“共通する特徴”があります。

そして逆に、「出る家」にも原因があります。

どれだけスプレーをしても、ホウ酸団子を置いても…根本の原因を断たない限り、ゴキブリとの戦いは終わりません。

この記事では、「ゴキブリが出ない家」に共通する条件と、再発を防ぐための5つの習慣を具体的に紹介します。

さらに、侵入経路の封鎖方法・おすすめの対策グッズ・暮らし方の見直しなど、今日から始められる実践法も多数掲載。

✅ ゴキブリが出る原因を知りたい

✅ 自分の家の“どこが危ないのか”をチェックしたい

✅ 虫のいない快適な暮らしを手に入れたい

そんな方に向けて、読みやすく・わかりやすく・すぐ行動に移せる内容をお届けします。

こんな悩み、ありませんか?

- 「こまめに掃除してるのに出るのはなぜ?」

- 「見た目はキレイでも、構造的にゴキブリが入りやすい?」

- 「市販の対策グッズって本当に効果あるの?」

- 「どこから入ってきているのか、検討もつかない…」

実はこれ、全部わたし自身も感じていた疑問です。

一度出たゴキブリが忘れられなくて、夜も落ち着かず…。

でも、「出る理由」と「出ない仕組み」を知ったことで、住まいのストレスが一気に減りました。

ゴキブリを“出さない”ためには、ちょっとした家の工夫と生活習慣の見直しが鍵になります。

この記事が、あなたの「安心して過ごせる毎日」の第一歩になればうれしいです。

✅ なぜうちはゴキブリが出るの?その原因は“家の特徴”にあった!

原因は“家の特徴”

「ちゃんと掃除しているのに、なぜか出る…」

その原因は、**日々の衛生状態だけではなく、家そのものの“構造”や“築年数”**にあるかもしれません。

特に、以下のような特徴を持つ家では、ゴキブリが出やすくなります。

| ゴキブリが出やすい家の特徴 | 理由・背景 |

|---|---|

| 築年数が古い | 建材の劣化やすき間が多く、侵入経路になりやすい |

| 木造住宅 | 壁や床にわずかな隙間ができやすく、潜伏場所が多い |

| 水まわりの換気が悪い | 湿気がこもり、ゴキブリの好む環境になる |

| 配管の接続がゆるい | 排水口や隙間から侵入しやすくなる |

| 外とつながる隙間が多い | 玄関ドア・窓サッシ・エアコン配管周辺などが要注意 |

🟦 POINT

家の構造は“見えないゴキブリの通り道”を生み出していることがあります。

築年数や間取りだけでなく、湿気・換気・すき間の有無も「出るか出ないか」を分ける決定要素です。

✅ ゴキブリが出る家に共通する5つの特徴とは?

家によって出やすい・出にくいがあるのは事実です。

では、「出る家」に共通している特徴とは何なのでしょうか?

以下にまとめました。

| 特徴 | 内容 | なぜ危険か |

|---|---|---|

| ① すき間が多い | 窓サッシや玄関ドアの下、配管のすき間など | ゴキブリは1〜2mmの隙間でも侵入可能 |

| ② 湿気がこもりやすい | 換気が不十分な水まわり・クローゼット・洗面所など | ゴキブリは高湿度を好むため、格好の棲家に |

| ③ 生ゴミ・段ボールを室内に放置している | ゴミ箱にフタがない、段ボールを積みっぱなし | ゴキブリはエサ・住処の両方に利用するため誘因になる |

| ④ 排水口の封水切れ・トラップ不備 | 使っていない排水口や古い住宅に多い | 下水から直接侵入してくる可能性がある |

| ⑤ ペットフードや水が出しっぱなし | 特に夜間に置きっぱなし | 夜行性のゴキブリにとってエサ場になる |

🟧 注意すべきは「日中見かけなくても安心できない」ということ。

ゴキブリは夜に活動し、人目のつかない時間帯に移動・繁殖しています。

「たまにしか見ないから…」という油断が、一番危険です。

✅ ゴキブリが出ない家に共通する5つの条件【実例つき】

「うちはまったくゴキブリが出ないよ」

そんな家には、共通して“ある条件”が揃っています。

ここでは、実際の住まいの例をもとに、出ない家の特徴を見ていきましょう。

| 条件 | 実例・ポイント | なぜ効果的か |

|---|---|---|

| ① すき間を徹底的にふさいでいる | ・配管まわりをパテで密閉 ・玄関にすき間テープを貼付 | 侵入経路そのものを遮断できる |

| ② 湿気対策が万全 | ・24時間換気を活用 ・除湿機を導入し湿度を50%以下にキープ | 湿度が下がるとゴキブリの生存率が低下する |

| ③ キッチンが常に清潔 | ・油跳ねや食べカスをすぐ拭き取る ・夜はシンクを乾燥状態に | 食べ物のニオイや水分が残らず、ゴキブリを寄せつけない |

| ④ 排水口対策をしている | ・使わない排水口には水封を維持 ・トラップにラップで蓋 | 下水からの侵入を物理的に防ぐ |

| ⑤ 定期的に対策グッズを設置・更新 | ・忌避剤やホイホイを定位置に ・2〜3ヶ月ごとに交換 | 「見かける前」にプロアクティブに対策する姿勢が◎ |

✅ 築年数が古いと危険?虫が出やすい家の構造的な問題点

築年数が古い

「築年数が古い家に越してから、急にゴキブリが…」

そんな声、実は少なくありません。実際にゴキブリが出やすい家には、**建物自体の“構造的な弱点”**が関係しているケースが多いです。

| 問題点 | 内容 | ゴキブリにとってのメリット |

|---|---|---|

| 壁や床にすき間・ヒビがある | 木材の収縮・経年劣化で微細な隙間が発生 | 体が平たいゴキブリは1mmのすき間でも侵入できる |

| 配管まわりのパッキンが劣化 | 排水管と壁の間にわずかなすき間ができる | 下水からの侵入やニオイで誘引されやすい |

| 床下の通気性が悪く湿気がこもる | 古い断熱材や換気口の詰まり | 湿度が高い場所はゴキブリの繁殖に最適 |

| 古いサッシやドアの気密性が低い | 開閉部にわずかな段差や隙間が発生 | 外からの侵入経路になりやすい |

| 使っていない水まわり設備が多い | 古い家によくある、空室の洗面所・浴室 | 封水切れで排水口からゴキブリが上がってくる |

🟧 築古物件の“油断できないポイント”は、「見えない隙間」と「湿気の溜まりやすさ」。

とくに築20年以上の木造住宅は、小さなすき間の集合体と言っても過言ではありません。

✅ 玄関・窓・排水口…ゴキブリの侵入経路は意外と身近に!

「どこから入ってきたの!?」と叫びたくなるあの瞬間。

実はゴキブリの侵入経路は、私たちのすぐそばにある“当たり前の設備”であることがほとんどです。

以下の表は、よくある侵入ポイントと、その特徴をまとめたものです。

| 侵入経路 | 特徴・注意点 | 見落としやすさレベル |

|---|---|---|

| 玄関ドアの下部 | ドアの下に数ミリのすき間がある場合が多い | ★★★ |

| 窓サッシ・網戸のすき間 | 網戸のズレ・破れ・ゆるみがあると侵入し放題 | ★★☆ |

| キッチンや浴室の排水口 | 封水が切れていたり、トラップが浅いと侵入可能 | ★★★ |

| エアコンの配管穴(室外機まわり) | 配管と壁のすき間がパテで塞がれていないことが多い | ★★☆ |

| 換気扇・通気口 | 古い建物では網がないことも | ★☆☆ |

| 郵便受け・新聞受け | 開口部からの侵入例も報告あり | ★☆☆ |

🟦 POINT

「隙間があれば、そこはもう“玄関”と同じ」

ゴキブリの行動力としぶとさは想像以上。わずかな油断が“通用口”になってしまうのです。

✅ 【図解】ゴキブリの侵入経路とその封鎖方法まとめ

「侵入を防ぐにはどうすればいいの?」

その答えは、侵入ポイントを知り、すき間を物理的にふさぐことです。

以下に、よくある侵入経路と対策方法を図解的にまとめました。

| 侵入ポイント | 封鎖方法 | 使用するアイテム例 |

|---|---|---|

| 玄関ドア下部 | 隙間テープ・ドア下部用パッキンを貼る | ドア専用すき間テープ、モヘアタイプ |

| 窓サッシ・網戸 | 網戸の目の細かいものに交換+すき間テープ | 網戸用すき間防止テープ、目合24メッシュ以上推奨 |

| エアコン配管まわり | 外壁との隙間をパテや防虫キャップで塞ぐ | エアコンパテ、防虫キャップ(屋外用) |

| 排水口(キッチン・浴室) | 封水を切らさず、定期的に洗浄する 使わない排水口はラップやキャップで封鎖 | 排水口トラップ、排水管カバー |

| 換気扇・通気口 | 防虫ネットを内側から取り付ける | ステンレス製の防虫フィルターやアルミネット |

🟧 封鎖作業のコツは、“1ヶ所でも残さない”こと。

ゴキブリは、直径2〜3mmでも通れます。ひとつでも見落とすと、すべての努力が台無しになるリスクがあるのです。

✅ すき間を見逃すな!ゴキブリ対策に重要な“わずかな隙間”

“わずかな隙間”

ゴキブリの侵入において、“たった1ミリのすき間”が命取りになることをご存知でしょうか?

実は、彼らは体を平たく潰してでも侵入する能力を持っています。

では、どんな“すき間”に注意すべきなのか?以下に要注意ポイントをまとめました。

| すき間の場所 | よくある盲点 | 見落としやすさ | 優先度 |

|---|---|---|---|

| ドアの下部 | ゴムパッキンの劣化・ズレ | 高 | ★★★ |

| 網戸と窓の接点 | 網戸が完全に閉まっていない・ゆるみ | 高 | ★★★ |

| 壁のクラック・ヒビ | 家のゆがみや経年変化でできる小さなヒビ | 中 | ★★☆ |

| 巾木(はばき)と床の間 | 古い住宅では意外と開いている | 高 | ★★★ |

| キッチンのシンク下 | 排水パイプと床・壁とのすき間 | 高 | ★★★ |

| トイレタンクの配管まわり | 給水ホースの根本が剥き出し | 中 | ★★☆ |

🟧 すき間は“侵入のドア”ではなく“高速道路”

入り込んだゴキブリは、このわずかなすき間を伝って家中を自由に移動します。

リビングで見かけたと思ったら、翌日には洗面所…そんな移動力を持っているのです。

🟦 POINT

すき間は目線を変えるとよく見えます。

「下から覗く」「懐中電灯を当てて影を見る」など、視点を変えながら点検することが重要です。

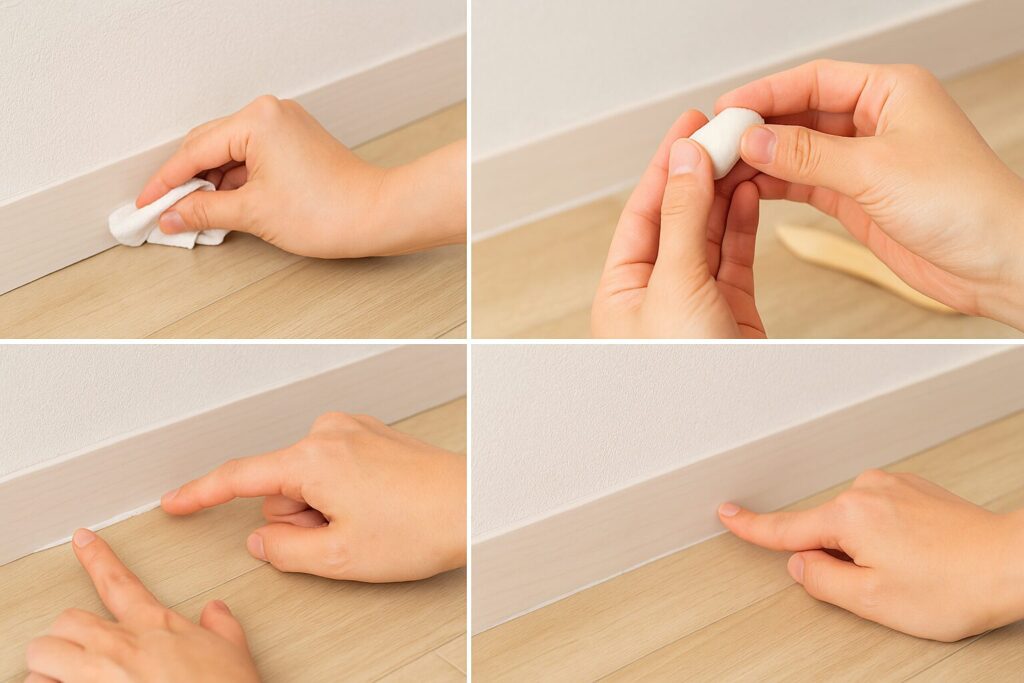

✅ 防虫テープ・すき間パテの正しい使い方と選び方【画像つき】

「すき間対策にはテープを貼ればいいんでしょ?」

……実はそれ、やり方を間違えると効果が半減してしまいます。

正しく使えば、防虫効果+断熱効果+見た目もスッキリと良いことづくめ。

ここでは、防虫テープやすき間パテの選び方と貼り方のコツを解説します。

🧰 防虫テープの選び方

| タイプ | 特徴 | 向いている場所 |

|---|---|---|

| モヘアタイプ(ブラシ状) | 柔軟で、ドアの開け閉めにも対応 | ドアの下、引き戸、サッシ |

| スポンジタイプ(発泡素材) | 密閉性が高く、気密性アップ | 窓まわり、家具裏、壁の隙間 |

| アルミ粘着タイプ | 耐水・耐熱に強い | キッチン、浴室、換気口まわり |

✅ ポイント

・粘着力が強いものを選ぶ

・厚みが「すき間サイズ」に合っているか確認

・色味や質感もインテリアに合わせて選ぶと◎

🛠 すき間パテの使い方

- 隙間のホコリや水分をふき取る

- パテを手でこねて、やわらかくする

- 指やヘラで“押し込むように”すき間に充填

- はみ出した部分を指でなぞって整える

- 完全に乾燥させる(約1日が目安)

🟦 POINT

✔「見えるすき間」だけでなく「空気が漏れるところ」を優先

✔ ドアや窓まわりは開閉の妨げにならない素材を選ぶ

✔ 色が白や透明だと見た目も自然でおすすめ

🟧 テープやパテは、“貼って終わり”ではなく、“季節ごとに点検”するのがベストです。

✅ ゴキブリを呼び寄せる生活習慣|知らぬ間にやっていませんか?

どれだけ防虫グッズを使っても、生活習慣そのものが“ゴキブリの呼び水”になっていたら効果は半減です。

実は、何気ない行動がゴキブリにとっては「ウェルカムサイン」。

以下に、ゴキブリを呼び寄せやすいNG習慣と、その理由をまとめました。

| NG習慣 | ゴキブリにとっての魅力 | 解決策 |

|---|---|---|

| 夜にシンクを濡れたまま放置 | 水分を求めて集まる(特に夜行性) | 使用後は水滴を拭き取り、乾いた状態で朝を迎える |

| 食べ終わった皿を朝まで放置 | ニオイ・油分がゴキブリの好物 | 食器はすぐに洗い、シンク内を清潔に保つ |

| 段ボール・新聞を床に直置き | 巣にしやすい・ニオイがつきやすい | 段ボールはすぐ処分。新聞は密閉収納を徹底 |

| 生ゴミを密閉せず放置 | エサ場として誘引率が高い | フタ付きゴミ箱+冷凍保存(夏は特に効果大) |

| ペットフードを出しっぱなし | 高タンパクでゴキブリの大好物 | 食後はすぐに片付け、密閉容器で保管する |

🟧 生活の“ちょっとしたズレ”が、ゴキブリの繁殖スイッチを押す。

特に夜間の油断がゴキブリにとってはゴールデンタイム。

「人が寝静まった後に何が残っているか?」を意識することが最大の予防策です。

🟦 POINT

ゴキブリの嗅覚はとても鋭く、微細なニオイにも反応します。

「ニオイが出る=虫を呼ぶ」と覚えておくと、対策の精度がグンと上がります。

✅ 虫の出ない家にするための5つの習慣とは?【今日から実践】

虫の出ない家

「ゴキブリが出ない家って、結局どんな家?」

その答えは、**“特別なことをしている家”ではなく、“日々の習慣が整っている家”**です。

ゴキブリを寄せつけない家の人たちは、こんな生活習慣を徹底しています。

| 習慣 | 実践方法 | 続けるコツ |

|---|---|---|

| ① 夜はシンクと排水口を空にする | 洗い物ゼロ&水滴も拭き取り | 吸水マットやキッチンペーパーを常備する |

| ② 生ゴミは密閉 or 冷凍保存 | ニオイと湿気を遮断して虫の誘引をカット | ニオイが出る前に“即冷凍”が理想 |

| ③ 段ボール・新聞は即処分 or 密閉保管 | ゴキブリの“巣候補”を作らない | 玄関や廊下に置かず、屋外ゴミストッカーへ |

| ④ 定期的にすき間チェック&防虫グッズの見直し | 季節ごとの点検で“侵入ゼロ”を維持 | 春夏は月1ペース、秋冬は3ヶ月に1回が目安 |

| ⑤ ペットの食器・水は夜は片付ける | 夜間のエサ場を作らない | 食事後にすぐ洗い、密閉容器にしまう癖をつける |

🟧 「毎日ちょっとだけ」だから、無理なく続く

ゴキブリ対策は“習慣”で差が出ます。防虫剤に頼るより、出にくい環境を作る暮らし方こそ最強の対策です。

🟦 POINT

防虫グッズは“補助輪”。メインエンジンは「暮らしの中の意識」です。

毎日の動作を見直すだけで、ゴキブリゼロ生活は現実になります。

✅ キッチンはゴキブリの聖域!やっておきたい5つの衛生ルール

キッチンは、ゴキブリが最も好むエリアのひとつです。

水・油・食べカス――ゴキブリにとっての“3大ごちそう”が揃っています。

出さない家のキッチンには、共通する衛生ルールがあります。今日から真似できる対策を、以下にまとめました。

| 衛生ルール | 内容 | 実践のポイント |

|---|---|---|

| ① シンクを夜は完全に乾かす | 水分を断つことで、生存環境を遮断 | 吸水クロス・ペーパーで仕上げ拭きが◎ |

| ② コンロまわりの油汚れをその日のうちに処理 | ゴキブリは油分を好むため放置厳禁 | セスキスプレーで拭き取りを習慣化 |

| ③ 食器は寝る前までにすべて洗って片づける | 汚れたままだとニオイで寄ってくる | 面倒な日は食洗機を活用してでも処理 |

| ④ ゴミ箱はフタつき+消臭剤入り | ゴミのニオイは最強の誘因物質 | ゴミ袋を二重にするだけでも効果大 |

| ⑤ 排水口のぬめり・ヘドロを定期掃除 | 菌やカビもゴキブリのエサに… | 重曹+クエン酸で週1の掃除を習慣に |

🟧 ゴキブリは、「見た目のキレイさ」ではなく「ニオイと湿気」に反応します。

見えない汚れ・隠れた湿気こそ、徹底的に対策しましょう。

🟦 POINT

「キッチン=最前線」と考えるのが虫対策の鉄則です。

見落としやすい“コンロ横の壁”や“食器棚の裏”も、定期的に拭き取りましょう。

✅ 排水口・洗面所のゴキブリ対策|湿気とニオイがカギ!

見逃されがちですが、洗面所・脱衣所・浴室の排水口も、ゴキブリにとっては重要な侵入口です。

特に、使っていない排水口からは、下水経由でゴキブリが侵入してくることもあるため要注意。

では、どのように対策すればよいのでしょうか?

| 対策ポイント | 方法 | 補足アドバイス |

|---|---|---|

| 使っていない排水口に水を流す | 週1回程度、水を注いで封水をキープ | 「封水トラップ」の維持が目的です |

| 排水口にフタやラップをする | 長期間使わない排水口には物理的に蓋を | ビニール袋+輪ゴムなどでも代用可 |

| 排水口内部のぬめり掃除 | 重曹+クエン酸→熱湯で洗浄 | ニオイ・雑菌を抑え、虫の誘引を防ぐ |

| 洗面所の床下換気を見直す | 換気が悪いと湿気がこもりやすい | 24時間換気・除湿機・サーキュレーター併用も◎ |

| ヘアキャッチャーをこまめに掃除 | 髪の毛・皮脂は虫のエサになりやすい | 毎日さっと流す習慣が効果的 |

🟧 洗面所・浴室は「湿度」「ニオイ」「汚れ」が集まりやすい場所。

ここを“清潔ゾーン”に保つことが、ゴキブリゼロ住宅への大きな一歩です。

🟦 POINT

封水の仕組みがわかりづらい場合は、「U字トラップ」や「排水トラップの乾燥」に関する図解情報をチェックするのもおすすめです。

詳しく知りたい方は、住宅設備メーカーの公式ガイドなども参考にすると理解が深まります。

🔗 封水トラップの仕組みと注意点について詳しく知りたい方はこちら(外部リンク)

https://www.toto.co.jp/Products/knowledge/trap/

✅ エアコン・換気扇の裏も要注意!見落としがちな侵入口とは?

見落としがちな侵入口

「窓やドアには気をつけてるけど…なぜか出る」

そんなときこそ、**見落とされやすい“空気の通り道”**を疑うべきです。

実は、エアコンや換気扇の配管まわり・裏側にはゴキブリの侵入口が潜んでいることが多いのです。

| 見落としポイント | 問題点 | 対策方法 |

|---|---|---|

| エアコンの配管貫通穴(室外機側) | パテが劣化・未施工のまま放置されている | 防虫キャップやエアコンパテで完全密閉 |

| 換気扇のフード周辺 | 外気と直接つながっており、網がないことも | ステンレス製の防虫フィルターを設置 |

| トイレ・浴室の天井換気口 | 内部にダクトが直通している | 防虫ネット+ダクト用防虫フィルムで対策 |

| 洗濯機まわりの排水口や通気孔 | 配管のすき間や、ホース周辺が開いている | 配管用すき間パテ・カバーでしっかり封鎖 |

🟧 見えない=ノーマークになりがちですが、虫にとっては“穴場の入り口”

特に築年数の経った家や、DIY施工された住宅では、この「空気の通路」からの侵入率が高くなる傾向にあります。

✅ 生ゴミ・段ボール・ペットフード…虫を呼ぶアイテムの扱い方

家の中には、ゴキブリにとって“ごちそう”や“最高の住処”になるアイテムが意外と多くあります。

しかもその多くが、私たちが毎日のように使っているものなのです。

以下に、特に注意すべきアイテムと、その適切な管理方法をまとめました。

| アイテム | ゴキブリにとっての魅力 | 正しい扱い方 |

|---|---|---|

| 生ゴミ | ニオイ・水分・発酵成分が大好物 | フタ付き密閉ゴミ箱+夏場は冷凍保存も◎ |

| 段ボール | 暗くて湿気を保ちやすく、巣に最適 | 開封後は即処分。室内放置はNG |

| 新聞・チラシ類 | 紙のにおい+湿気+隙間で卵の産卵場所に | 封をしてまとめ、早めに資源回収へ出す |

| ペットフード | 高カロリー・高タンパクで非常に誘引力が高い | 食後すぐ片付けて密閉保存。出しっぱなし厳禁 |

| スポンジ・布巾 | 食べかす+水分の温床 | 毎日漂白または電子レンジ除菌し、乾燥保管を |

🟧 「これは虫が好む」と知っていれば、対策の精度が上がる

特に段ボールは、“見た目は清潔”でも中に虫が潜んでいた例が多数報告されています。

Amazonの箱、ネットスーパーの箱――便利な反面、放置厳禁です。

🟦 POINT

ゴキブリは、1日に1〜2滴の水があれば数日生き延びられると言われています。

「食べ物だけでなく、水分も隠す」ことがゴキブリ対策の盲点&重要点です。

✅ 市販のゴキブリ対策グッズの使い方とおすすめアイテム一覧

「何を使えば効果があるの?」

そんな疑問にお応えして、市販で手に入る対策グッズの中から、効果的なもの・使い方のコツ・選び方のポイントをまとめました。

種類別に、用途と特徴をわかりやすく整理しています。

| 種類 | 主な商品例 | 特徴 | 向いている場所 |

|---|---|---|---|

| 忌避剤(スプレー・置き型) | ゴキブリが嫌う天然成分や薬剤で寄せつけない | ・即効性は低いが継続力あり ・ハッカ・ミント・ヒノキなどの香りが主流 | 玄関、ベランダ、窓、シンク下などの“境界線”に配置 |

| 毒エサ(ベイトタイプ) | ゴキブリホイホイ系/ブラックキャップなど | ・食べて巣ごと駆除 ・即効性&拡散力が高い | キッチン、冷蔵庫下、棚の裏など |

| 捕獲トラップ(ホイホイタイプ) | 置き型粘着トラップ | ・動きを止め、数を把握できる ・設置場所で“侵入経路の特定”にも使える | 壁際・通り道・すき間に設置 |

| 燻煙剤・くん煙スプレー | バルサン系/一発駆除タイプ | ・即効性が高く、室内全体をリセットできる | 留守中に使う/引っ越し前後に最適 |

| 超音波・電子式防虫器 | 音波で寄せつけない機器 | ・科学的根拠に乏しいが一部では効果あり | お試しで使うなら、ペット・子どもがいる家庭向き |

🟧 グッズ選びは、“対症”よりも“予防”視点で

「出たから使う」よりも「出る前に使う」が、成功する虫対策の基本です。

特にベイト剤と忌避剤は併用が効果的です。

🟦 POINT

✔ 「置けば終わり」ではなく、効果の持続期間を守って定期交換すること

✔ ペットや小さなお子さんがいる家庭では、誤飲・誤触を避ける設置方法にも注意が必要です

✅ 忌避剤・置き型・スプレータイプの違いと効果的な使い分け方

対策グッズ

「対策グッズはいろいろあるけど、どう使い分ければいいの?」

そんな悩みを持つ方のために、忌避剤・毒エサ・スプレーなどのタイプ別に、特徴と使い方のベストバランスを解説します。

| タイプ | 特徴 | 向いている使い方 | 注意点 |

|---|---|---|---|

| 忌避剤(スプレー/置き型) | ゴキブリが嫌う香り成分で寄せつけない 天然成分も多く、安心感あり | 出入り口・窓辺・シンク下など「境界線」に設置 | 効果は穏やか。すでに侵入済みのゴキブリには無力 |

| 毒エサ(ベイトタイプ) | 巣に持ち帰らせて、巣ごと全滅させる 広範囲に効果を及ぼす | キッチン・冷蔵庫下・家具の裏など“潜伏場所”に配置 | ペット・子どもが触れないように注意 |

| スプレー(直接駆除/持続型) | すぐに倒せる即効性が魅力 残効性のあるタイプは予防にも | 見かけたときに使用/換気扇や排水口周辺に | 空間噴射タイプは換気が必要。吸い込みにも注意 |

| 燻煙剤(バルサンなど) | 一気に駆除したいときの“リセット用” | ゴキブリを見かける頻度が高いとき/引っ越し時 | 使用中は退避が必要。火災報知器の停止も忘れずに |

🟧 使い分けの基本ルール

- 「侵入させない」:忌避剤(予防)

- 「入ったら駆除」:ベイト剤・スプレー(対処)

- 「多すぎて手が負えない」:燻煙剤(初期化)

🟦 POINT

複数のグッズを**“配置目的に応じて併用”するのが効果的**。

たとえば、玄関には忌避スプレー+ベイト剤、キッチンには毒エサ+排水口スプレー…など、場所と目的に合わせて組み合わせるのがプロの技です。

✅ プロも使う!最終手段としての「くん煙剤」の効果と注意点

「どんなに対策しても、出てくる…」

そんなときの**“最後の切り札”**が、くん煙剤(バルサンやくん蒸式駆除剤)です。

業者も使用するこの方法は、一気に空間全体を“リセット”する効果があります。

🔥 くん煙剤の主なメリット

| 効果 | 内容 |

|---|---|

| 家全体を一度に駆除できる | 壁の裏・天井・家具の隙間など、人の手が届かない場所にまで成分が届く |

| 卵や幼虫にも効く製品がある | 長く潜伏していたゴキブリの巣にダメージを与える |

| 再発リスクを大幅に低減できる | 一斉駆除+その後の習慣改善で“完全に出ない家”を目指せる |

⚠ 使用前に知っておきたい注意点

| 注意点 | 対応策 |

|---|---|

| 火災報知器が作動する可能性 | 使用前にカバーをかけるか、停止する |

| 使用中は室内にいられない | ペット・人ともに外出し、説明書の時間を厳守 |

| 電子機器や食品の養生が必要 | ラップ・新聞紙・ゴミ袋などでしっかりカバーする |

| 効果は一時的。再発防止には継続的な対策が必要 | くん煙後に「侵入経路封鎖」「忌避剤設置」を徹底する |

🟧 「くん煙=万能」ではありません。

あくまでこれは“緊急リセット”のための一手。

根本的な解決には、生活習慣の見直しと構造的対策の継続が欠かせません。

🟦 POINT

引っ越し前・リノベーション前・繁殖がひどいときの「リセット用」として活用すると、費用対効果も高くおすすめです。

✅ 子どもやペットがいる家庭でも安心な虫対策グッズの選び方

「赤ちゃんやペットがいるから、薬剤はちょっと心配…」

そんな方もご安心ください。安全性に配慮された虫対策グッズは年々増えています。

ここでは、家族全員が安心して使えるアイテムの選び方とおすすめの種類をまとめました。

🐶 安全性重視で選ぶ!おすすめ対策グッズ

| タイプ | 特徴 | 安全ポイント |

|---|---|---|

| 天然成分の忌避スプレー | ハッカ・ミント・ヒノキなど植物由来の香りで虫を遠ざける | 化学成分ゼロ・食品グレードの原料もあり |

| ゲル・置き型タイプの忌避剤 | 子どもの手が届かない高所に置ける・飛び散らない | 中身に触れにくい密閉構造が多い |

| ベイト剤(誤食防止設計) | ケース入りでペットが触れても中身に届かない設計 | “ペット可”表示があるものを選ぶと安心 |

| ダンボール式トラップ | 粘着シートで捕獲するタイプ・薬剤不使用 | 完全物理駆除なので安心度が高い |

| くん煙剤(ペット対応タイプ) | 使用中は外出が必要だが、成分や残留リスクが抑えられているタイプも登場 | 使用後の換気をしっかりすれば問題なし |

🟧 “無香料=安全”ではないことに注意

意外にも、無香料タイプの一部には強力な化学薬剤が含まれている場合もあります。

必ず「天然成分」「ペット・赤ちゃんOK」などの表記を確認して選びましょう。

🟦 POINT

✔ 安全対策の基本は、「子どもの手が届かない」「ペットの通り道に置かない」こと

✔ ベイト剤は、冷蔵庫下や棚の奥など“完全に触れない場所”に置くのがベストです

✅ 「虫が出ない家」に住み替えるという選択肢もアリ?【新築・リノベの視点】

住み替える

ここまで読んで、「それでもうちの家は限界かも…」と感じた方へ。

実は今、「虫が出にくい家づくり」そのものを重視した新築・リノベーションが注目されています。

🏠 新築・リノベで実現する“虫ゼロ設計”

| 対策項目 | 内容 | 効果 |

|---|---|---|

| 高気密・高断熱設計 | 壁・窓・ドアまわりの隙間を徹底的に排除 | ゴキブリだけでなく蚊やハエもシャットアウト |

| 24時間換気システムの導入 | 常に空気を循環させて湿気や臭気を逃がす | 湿気・ニオイがこもらず、ゴキブリが棲みにくい |

| 水まわりの封水トラップ強化 | トイレ・洗面・キッチンすべてに高性能なトラップを設置 | 下水からの侵入を物理的に遮断 |

| 床下通気・基礎断熱の強化 | 床下の湿気や温度を一定に保ち、虫の好環境を排除 | 白アリやゴキブリの繁殖条件を回避 |

| 虫が嫌う建材・コーティングの採用 | 防虫加工フローリング・珪藻土・自然素材など | 空気の質も良くなり、健康面でもメリット大 |

🟧 「住まいそのものを見直す」ことも、“ゴキブリゼロ生活”の現実的な手段

とくに築年数が古く、構造的な対策が難しい住宅にお住まいの場合は、**思い切って住み替えやリノベを検討するのも◎**です。

✅ まとめ|“出ない家”はつくれる!今日から始めるゴキブリゼロ生活

虫ゼロ生活

ゴキブリが出る家には、必ず原因があります。

逆にいえば、その原因を知り、対策を講じれば――“ゴキブリが出ない家”は、誰でも手に入れることができます。

この記事では、

- 出る家と出ない家の決定的な違い

- すき間・湿気・ニオイ・生活習慣などの具体的な改善方法

- 家族の安全を守りながらできる対策グッズの使い分け

- 住まいそのものを見直すという根本的なアプローチ

まで、幅広く紹介してきました。

🟧 どれかひとつを変えるだけでも、確実に効果はあります。

特に、この記事を読んで「これだけは今すぐできそう」と思ったことがあれば、それが“虫ゼロ生活”の第一歩です。

🏡 ゴキブリゼロの暮らしは、心のゆとりを取り戻す暮らし

- 夜中にガサッ…という音にビクビクしなくて済む

- キッチンをのびのび使える

- ペットや子どもにも安心な住まいになる

- 「あの嫌な黒い影」の記憶から解放される

こんな暮らし、あなたにも実現できます。

✨ 住まいは、自分と家族が心からリラックスできる場所であるべきです。

小さな習慣、ちょっとした知識、少しの手間――それだけで、ゴキブリのいない快適な住まいは手に入ります。

どうかこの記事が、あなたの住まいをもっと安心で快適な場所に変える“きっかけ”になりますように。

✅ 【よくある質問(FAQ)】

Q. ゴキブリが出たらすぐに使うべきグッズは?

A. すぐに退治したいときは「殺虫スプレー」、その後の再発予防には「毒エサ(ベイト剤)」と「忌避剤」を併用しましょう。

Q. ペットがいる家でも使えるベイト剤はありますか?

A. はい。「ペット対応」「誤食防止設計」と記載された製品を選び、ペットの手が届かない場所に設置しましょう。

Q. どんな小さなすき間まで塞ぐべき?

A. ゴキブリは1〜2mmのすき間でも通れます。配管の根元、巾木、ドア下など“光が漏れる場所”はすべて対象と考えてください。

Q. 一度くん煙剤を使ったらもう出なくなりますか?

A. 一時的には効果がありますが、構造的な問題や生活習慣が変わらなければ再発する可能性があります。あくまで“リセット手段”と捉えましょう。